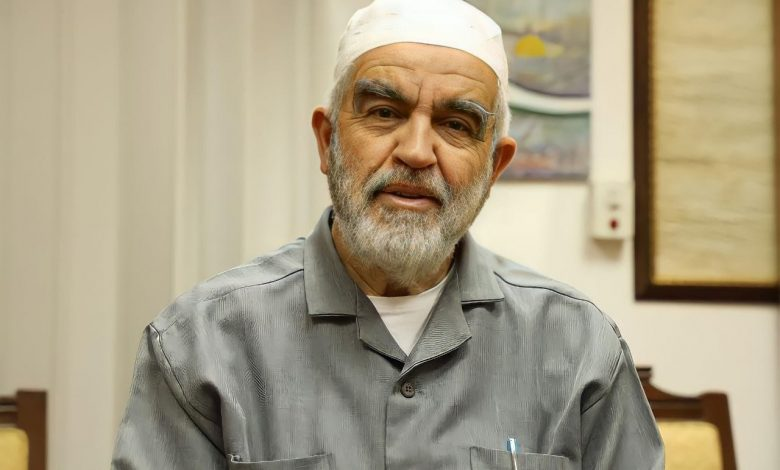

بروفيسور نادر مصاروة: “العيش في السجن معزولا” للشيخ رائد صلاح.. قصة إنسانية وتأملات داخلية عميقة

الجزء الأول

أدب وُلد من رحم المعاناة

يُعدّ أدب السجون أحد أبرز أشكال التعبير الإنساني الذي يجمع بين المعاناة الفردية والهمّ الجماعي، ويعكس الصراع بين السلطة والحرية، وبين القمع والصوت الداخلي للإنسان. إنه أدب يُولد في أقسى الظروف، لكنه يملك القدرة على التأثير في الضمير الجمعي، وتوثيق التجربة الإنسانية في أقصى درجاتها توترًا وألمًا، ويعتبر أدب السجون من الأنواع الأدبية التي يُنتجها الكتّاب أثناء وجودهم في السجن أو نتيجة لتجربة الاعتقال كالمذكرات اليومية، أو الرسائل، أو القصائد، أو الروايات أو المسرحياتـ أو المقالات السياسية أو التأملية أو ما يعتبره البعض بالسيرة الذاتية، وهو ليس مجرد توثيق لتجربة مكانية، بل يمثل مساحة للكشف عن الذات ومقاومة النسيان وإعادة بناء الهوية.

وقد ظهر أدب السجون منذ العصور القديمة، فقد كتب الفيلسوف الروماني “سينيكا” تأملاته في منفاه، وكتب سقراط دفاعه في السجن. أما عربيا فيعود إلى عصور مبكرة، مثل أشعار أبي فراس الحمداني في الأسر، ومذكرات السجون العثمانية في السجن. وقد برز هذا الأدب بقوة في القرن العشرين مع تصاعد الاعتقالات السياسية، خاصة في دول العلم العربي، بعد الاستقلال، وفي ظل الأنظمة القمعية، وفي ظل الاحتلال الغاشم الذي مارسته إسرائيل للفلسطينيين الذين انتفضوا لحريتهم، فزجوا في غياهب السجون بمحكوميات طويلة الأمد ثمنا لحريتهم.

الصدق والحميمية

غالبا ما تكون الكتابة في السجن صادقة، عارية من الزيف، مليئة بالوجع، والأمل، والانكسار، فالزمن في السجن لا يسير كالمعتاد، يصبح بطيئا أو متكررا، أو ساكنا، مما ينعكس في السرد.

ويدفع الانفصال عن العالم الخارجي للسجين إلى مراجعة ذاته وعلاقته بالوجود. فنجد الكثير من الأعمال تتضمن نقدا للأنظمة القمعية، أو للواقع السياسي الذي أدى إلى السجن، فيتحول الكاتب إلى شاهد على حقبة أو حدث أو معاناة جماعية.

وقد كتب الكثير من الكتاب عن تجاربهم في السجن منهم عبد الرحمن منيف في كتابه “شرق المتوسط”، وسعد الله ونوس في “المنفى” الذي يعكس تجربة الاعتقال السياسي، ونوال السعداوي في “مذكراتي في سجن النساء” الذي يوثق تجربتها النسوية والسياسية، واحمد المرزوق في “الزنزانة رقم 10″، يحدث فيه عن مذكراته في سجن “تازممارت” الرهيب في المغرب، وتناول كل من فرج فوده وعلاء الأسواني هذا الأمر بأبعاد أدبية مختلفة.

ويُعد كتاب أنطونيو غرامشي “دفاتر السجن” تأملات فلسفية كتبها في سجنه الفاشي في إيطاليا، ونلسون منديلا في “رحلتي الطويلة إلى الحرية” ويعتبر سيرة ذاتية أثناء وبعد اعتقاله في جنوب أفريقيا، وفيودور دوستويفسكي في مسرحياته “مذكرات من بيت الأموات” مستوحاة من سنوات سجنه في سيبيريا.

وتكمن أهمية أدب السجون كونه يكشف عن قسوة الأنظمة والآليات القمعية التي تُمارس ضد الأفراد ومناضلي الحرية والمفكرين، وهو أدب يمنح السجين صوتا، ويبقيه في الذاكرة الجماعية، وفي كثير من الحالات ألهم أدب السجون الحركات الثورية أو الإصلاحية الكثير من العزيمة والإصرار والتحدي، وهو يقدّم تجارب إنسانية صافية، تجعل من القارئ شريكا في الألم والفكر.

وفي المحصلة فأدب السجون ليس فقط أدب معاناة، بل أدب مقاومة ووعي. يكتب في الإنسان كي لا يُنسى، كي لا تُغتال الحقيقة، وكي يبقى الصوت حيّا حتى خلف القضبان، وهو شاهد على قسوة الإنسان، لكنه أيضا شهادة على صموده.

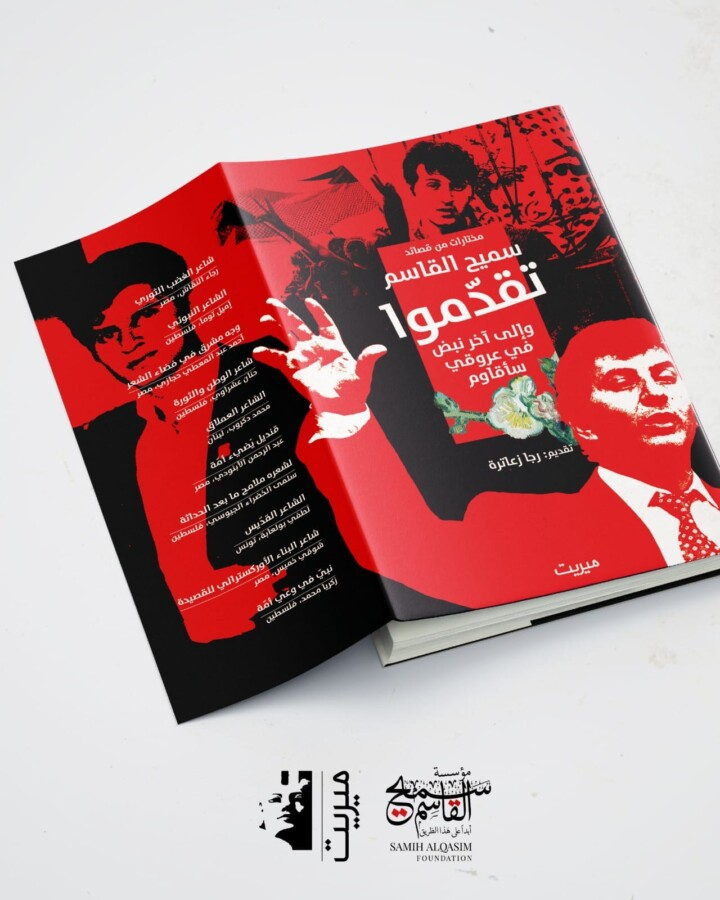

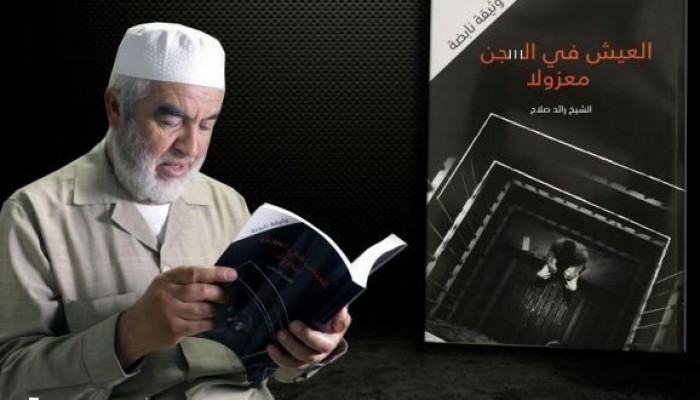

العيش في السجن معزولا والهم الجمعي

يُعدّ كتاب فضيلة الشيخ رائد صلاح “العيش في السجن معزولا“، صورة أخرى من أدب السجون عاش تجربتها الكاتب سنوات طويلة في زنازين السجون الإسرائيلية ليس إلا لأنه صدح “بالثوابت الإسلامية العروبية الفلسطينية بعامة وعلى ثابت نصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين خاصة“(4)، ويُعد الكتاب “وثيقة نابضة تصف الحياة التي يحياها أسير الحرية في كلّ ثانية تمر عليه خلف القضبان في عالم واقعي وليس عالما افتراضيا”(2) فينتقل الكاتب في هذه الوثيقة من الهم الفردي إلى الهم الجمعي لكل أسير من “صفوة أسرى الحرية بليلها ونهارها، وحلوها ومرها، ودموعها وأفراحها، وآلامها وآمالها، وهممها وطموحها“(2).

“العيش في السجن معزولًا“ هو عنوان واضح ومباشر، يعبّر عن تجربة ثقيلة ومحددة، يستخدم الكاتب فيه صيغة عامة وغير شخصية مثلًا: “العيش” بدلًا من “عشتُ” أو “حياتي في…” أو “مذكراتي…”.

ف”العيش” اسم يدلّ على الاستمرار والبقاء، ويوحي بأن التجربة ليست لحظية أو عابرة، بل حالة دائمة نسبيا، و يحدد لنا الكتب الإطار المكاني الصارم للكتابة “في السجن“، مكان مغلق ومقيّد، محمّل بالدلالات القانونية والسياسية والاجتماعية. وتضيف كلمة “معزولا” بُعدا نفسيا قاسيا، لأنّ العزلة داخل السجن أصعب من السجن ذاته، وتشير إلى الانفصال عن الآخرين جسديا ونفسيا.

فعنوان الكتاب يصور تجربة مزدوجة من القيد الخارجي (السجن)، والقيد الداخلي (العزلة)، مما يضخّم من ثقل التجربة. فهو يوحي إلى حالة من الوحدة، والصمت، والتأمّل، وربما انهيار، أو الصمود الداخلي.

لحظة وداع بمدد من الله والأحبة

لحظة الوداع لإنسان يوشك على دخول السجن هي واحدة من أكثر اللحظات كثافة إنسانية وعمقا شعوريا في حياة السجين، إنها لحظة تتجمع فيها كل التفاصيل الصغيرة التي كان يألفها يوما، وكل الوجوه التي أحبها، وكل الأصوات التي شكّلت نسيج حياته، لحظة يتوقف فيها الزمن بين ما كان، وما سيكون.

في هذه اللحظة، يشعر الإنسان أنه يغادر جزءا من ذاته، لا فقط مكانا أو حرية، يسلم قلبه لعيني أمّه، لصوت زوجته، لحضن أطفاله أو أحفاده، لنظرات إخوته، وربما يتساءل داخليا:” هل سأراهم كما هم عندما أعود؟ هل سيبقون على حالهم؟ وهل سأبقى أنا نفسي؟”.

الوداع قبل السجن ليس كأي وداع. هو وداع يحمل في داخله خيبة العالم وعدالته، لكنه في ذات الوقت يحمل اعتزازا عميقا إذا كان السجن نتيجة موقف أو مبدأ، تتصارع فيه مشاعر الخوف والرجاء، الحزن والثبات، الألم والأمل.

وما يجعله أكثر إيلاما هو الصمت المفروض: أن تخفي دمعتك كي لا تضعف قلوب من تحب، أن تبتسم رغم أنك تسير إلى المجهول، أن تشجع الآخرين وأنت تحتاج لمن يشد على يده.

إنها لحظة يمتحن الإنسان إنسانيته كلّها: إيمانه، حبة، صبره، ومقدار ما يستطيع أن يحتمل دون أن ينهار. في هذه اللحظات يصور لنا الكاتب تلك اللحظة المؤثرة فيقول:

“ثم صافحت الشيخ كمال خطيب والشيخ هاشم وعضو البرلمان جمال زحالقة وسائر الأهل والأحباب من وفد الجليل والمثلث والمدن الساحلية ثم صافحت أمي وزوجتي وأبنائي وبناتي وأزواجهن وأحفادي وإخوتي وأخواتي وكم كانت اللحظات مؤثرة وكم كنت فيها بحاجة ماسة إلى مدد من الله تعالى حتى أحافظ على ثبات لا انفعال فيه ولا دموع، لا سيما وقد أجهش البعض بالبكاء عندما صافحني، ولا سيما وقد التصقت بي أمي طوال الوقت لدرجة أنها همّت أن تدخل السجن معي، ولا سيما وقد اتصل بي هاتفيا الأستاذ محمد بركة وأعرب عن شديد أسفه لأنه تعذر عليه الحضور“(9).

هذه الفقرة تعكس لحظة إنسانية بالغة التأثر، مليئة بالمشاعر المتداخلة من الفخر، والمحبة، والحزن، والحنين، والرهبة. إنها لحظة وداع صامت وصاخب في آن واحد ـ صاخب بما يعتمل في القلب من مشاعر، وصامت لما يتطلبه الموقف من ثبات ورباطة جأش.

الكاتب يسرد لقاءه الأخير بأهله ومحبيه قبل دخوله السجن، في مشهد يبدو كأنه احتفال بالوفاء أكثر من كونه وداعا. حين صافح الشيخ كمال خطيب والشيخ هاشم وغيرهم من الوجوه الرمزية والوطنية، فإنما يمرّ على رموز الانتماء، كأنّه يتزوّد بهم وبحبهم وصمودهم.

لكنه حين يصل إلى أمه وزوجته وأولاده وأحفاده وإخوته، تتحول اللحظة إلى اختبار عاطفي هائل. العائلة، الدم، الروح، الذاكرة. التصاق أمه به ودموع الآخرين تجسد الألم الإنسانيّ الطبيعي في فراق الأحبة، خاصة حين يكون الفراق لأجل قضية أو قناعة.

هو لا يقول إنه لم يتأثر، بل يعترف بأنه “بحاجة ماسة إلى مدد من الله” لكي يحافظ على توازنه ـ وكأن هذا الثبات، هذا الكبرياء الصامت، هو آخر ما يملكه ليقدمه كهدية في وداعه.

الاتصال الهاتفي من الأستاذ محمد بركة، رغم غيابه، يمثل أيضا بعدا وجدانيا: الحضور الرمزي للذين لا يستطيعون أن يكونوا هناك، لكنه يحمل رسالة تضامن واعتراف ضمني بعظمة اللحظة.

تصور الفقرة وداعا شريفا، مليئا بالحب والكرامة، حيث يختلط الحزن بالفخر، ويستعين الشيخ بالإيمان ليصمد أمام عاصفة العاطفة.

مراجعة إنسانية وذاتية

ثم ينقلنا الكاتب داخل جدران السجن، حيث يصوّر لحظات إنسانية نادرة تختلط فيها مشاعر التوتر، والمفاجأة، والتأمل، وتكشف عن عمق اللقاء الإنساني في مكان غير متوقع ـ داخل جدران السجن، حيث يُفترض أن تسود القسوة والجمود “ثم اقتادوني إلى قسم آخر في السجن لأخذ بصمة أصبعي السبابة ولتصويري، فانتظرت بعض الوقت واقفا، قبل أن تتم الإجراءات، فما كان من شاب درزي سجان إلا أن قام من مجلسه وأحضر لي كرسيا وقال لي بمنتهى الأدب اجلس، لا تبقى واقفا، فأكبرت فيه هذا الموقف. ثم أدخلوني إلى غرفة لأخذ بصمة إصبعي السبابة، وكان من الواضح لي أن الذي كان يشرف على تلك الإجراءات شاب درزي كذلك. فتقدم مني بمنتهى الأدب، ولما وضع يده على يدي كي يمررها على جهاز أخذ البصمات، والله لقد كانت يده ترتجف، فأكبرت في داخلي له هذا الموقف، ورحت أعتب على نفسي وعلى قوانا السياسية في الداخل الفلسطيني وعلى لجنة المتابعة العليا، ورحت أقول في داخلي: كم نحن مقصرون في التواصل مع المجتمع الدرزي في الداخل الفلسطيني، وكم نحن بحاجة أن نقوي أواصر التواصل معهم، لأن فيهم الخير على الرغم من عثرات بعضهم التي نجحت المؤسسة الإسرائيلية في استدراجهم إليها“(10)

الجانب الإنساني هنا عميق ومؤثر، لأنه يكشف عن لحظات دفء إنسانيّ تنبثق وسط برودة المكان وقسوته، وتضيء ـ ولو للحظات ـ عتمة تجربة السجن والإجراءات الأمنية الجافة.

في البداية، يُبرز الكاتب موقف السجّان الشاب الدرزي الذي قدّم له كرسيًا، لا باعتباره مجرد سلوك مهذب، بل كفعل إنساني يتجاوز طبيعة المكان ووظيفته. فالسجن، بطبيعته، يُفترض أن يكون موضع تجريد من الكرامة، لكن هذا الشاب الدرزّي اختار أن يحتفظ بإنسانيته، وأن يُعامل الآخر باحترام، حتى لو كان في موقف ضعف أو قيد الاعتقال. هذه المبادرة البسيطة تحمل في طيّاتها رسالة: أن الإنسان، في جوهره، قادر على التعاطف حتى في أكثر الأماكن قسوة، ويرى فيه ما هو أكثر من حركة: يرى فيه إنسانًا لا تزال فيه بقايا الحياء والرحمة.

أما اللحظة الثانية، حين ترتجف يد الشاب أثناء أخذ البصمة، فهي من أشدّ لحظات النص إنسانية. هذا الارتجاف ليس جسديًا فقط، بل روحيا. إنه ارتباك نابع من صراع داخلي: بين موقعه كمنفّذ لإجراء رسمي، وبين مشاعره كإنسان يقف أمام إنسان آخر يعلم أنه مظلوم أو يدفع ثمن موقف، إنها لحظة تعرٍّ إنساني غير مقصودة، لكنها صادقة، فالكاتب لا يكتفي بملاحظة الارتجاف، بل “يُكبر” هذا الموقف، أي يقدّره ويمنحه الاحترام الذي يستحق، مما يعكس بدوره احتراما عميقا للقيم الإنسانية حتى في خضم الألم.

ثم تأتي لحظة المراجعة الذاتية، حين يعتب الكاتب على نفسه وعلى القوى السياسية الفلسطينية لتقصيرها في التواصل مع المجتمع الدرزي. وهذا عتاب إنساني قبل أن يكون سياسيًا؛ عتاب نابع من إدراك أن خلف الحواجز المصطنعة والمواقف المتباينة، هناك بشر، فيهم الطيبة والاحترام، وفيهم القابلية لأن يكونوا شركاء، لو تم الوصول إليهم بلغة الإنسان، لا بلغة التصنيف والتخندق.

الفقرة بمجملها تُمثّل لحظة نادرة من اللقاء الصامت بين القيم الإنسانية والواقع السياسي، بين الانقسام المجتمعي والقدرة الفطرية على الرحمة. وهي تقول لنا: حتى في أكثر المواضع ظلمة، يبقى الإنسان قادرًا على أن يُبصر في الآخر ما يستحق الاحترام، وأن يعيد النظر في تصوراته وأحكامه متى لمس الصدق في سلوك بسيط، كارتجافة يد أو كرسي يُقدّم بأدب.

إنها لحظات تنتمي لما يُعرف بـ”الإنسانية المخبّأة في التفاصيل الصغيرة”، لكنها، برغم بساطتها، قادرة على إحداث رجّة داخلية، تدفع للتفكير، وربما لإعادة بناء الجسور.

الحركة الأسيرة نبراس للإنسانية

ولم ينس الكاتب أن يضعنا في صورة ما يعانيه أخوته من السجناء ذوي المحكوميات المؤبدة أو طويلة الأمد، وما يعانونه من ألم نفسي وجسدي، فالحركة الأسيرة ليست مجرد وصف لحالة جماعية داخل السجون، بل هي شهادة على قدرة الإنسان على أن يظلّ حيا ومضيئا رغم كل محاولات العزل والقمع والتجريد من الكرامة.

في قلب السجون، حيث يُنتزع الإنسان من حياته، من بيته، من دفء العائلة، ومن أبسط حقوقه، تولد من رحم المعاناة إنسانية صلبة، متماسكة، لكنها أيضا رقيقة وحنونة في جوهرها. ليس الأسير رقما أو حالة قانونية، بل قلب نابض، يحيا ويشعر ويتألم، ويُحب، ويكتب، ويُعلّم، ويُربّي أملا لا يموت.

فالصمود في وجه السجان لا ينبع فقط من العناد أو التحدي، بل من رغبة الأسير العميقة في الحفاظ على ذاته الإنسانية. حين يرفض الأسير الخضوع للذل والمساومة على كرامته فهو يقول: “أنا إنسان”، رغم كل ما يحاول السجان أن ينزعه منه.

في الزنزانة، تتكون علاقات إنسانية من نوع خاص: أخوة تتجاوز الانتماءات، تضامن يومي في أبسط الأمور ـ كأس شاي يُقتسم، كتاب يُتداول، دعاء يُهمس في الليل من أجل أسير مريض “يا بلال(بلال كايد أسير حكم عليه خمسة عشر عاما)، أنت الآن مضطر، ويصدق فيك قول الله تعالى (أمّن يجيب المضطر إذا دعاه)، ولا نتنس أننا في رمضان، وهو شهر الدعاء والله تعالى يقول:(وإذا سألك عبادي عنّي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان). فأنت الآن يا بلال مستجاب الدعوة، فلا تنسانا من دعائك”(83).

إنها كلمات تنبض بمشاعر إنسانية عميقة، تمزج بين الألم والرجاء، وتُجسّد لحظة روحانية خالصة وسط ظرف قاسٍ. إنها كلمات تُقال من قلب يعرف المعاناة، إلى قلب يعيشها، فتلامس أعماق النفس وتمنحها طمأنينة لا تأتي إلا من الإيمان والثقة بالله.

في هذه الكلمات، لا يُخاطَب السجين كضحية، بل كمقرّب من الله، كمضطر موعود بالإجابة. هذه النظرة تُعيد للإنسان قدره ومعناه حتى وهو في أضعف حالاته. السجن، القيد، الوحدة ـ تتحوّل كلها إلى أسباب للتقرب من الله، لا للانكسار، بل للارتفاع.

فالتذكير بآية (أمّن يجيب المضطر إذا دعاه)، هو بمثابة فتح نافذة من السماء في جدران السجن. فيها اعتراف صادق بالضيق، لكن يحمل بشرى عظيمة: أن المضطر لا يُرد، وأن الله أقرب ما يكون للعبد في ضعفه، لا في قوته.

ثم يأتي ذكر رمضان، ليربط بين الزمان المبارك والمكان الموحش، وكأن الكاتب يقول: “حتى في السجن، رمضان ما زال رمضان، والله ما زال قريبًا، والدعاء ما زال يُستجاب”، وفي هذه الكلمات تأكيد على أن الزمان المقدس لا يُلغى بالمكان القاسي، بل ربما يزداد أثره فيه.

وأخيرا، حين يُقال: “فلا تنسانا من دعائك“، فهذا طلب محمّل بالحب، والثقة، والانتماء. كأنما يُقال: “أنت في مكان خاصّ، فادع لنا”، وفي هذا تواضع من المتكلم، ورفع من قدر السجين، لا بوصفه مجرد معتقل، بل كم يحمل مكانة روحية تُستمدّ من صدقه ومعاناته.

وعلى الجملة، هذا الفقرة تجعل من المحنة وسيلة قرب، ومن الضعف قوة، ومن القيد دعاء، ومن الدعاء رابطا بين القلوب. إنها تذكير حار بإنسانية السجين التي لا يُطفئها الجدران، بل تشع أكثر في ظلال الإيمان. هذه هي العلاقات لا تُبنى على المصالح، بل على المعاناة المشتركة، وهذا ما يجعلها إنسانية صافية، تلامس الجوهر.

الأسير الذي يكتب قصيدة، أو يدوّن مذكرات، أو يقرأ، أو يعلّم رفيقه القراءة، هو إنسان يرفض أن يُختصر في القيد. هو يقول: “ما زلت أملك عقلي وقلبي ولساني”. هذا الإبداع خلف القضبان هو فعل مقاومة، لكنه أيضا فعل حب للحياة، تعبير عن رغبة الإنسان في أن يبقى مؤثرا، حيا، رغم كل محاولات طمسه. هذا ما كان يفعله الكاتب في سجنه كبقية السجناء “وفي هذا اليوم انهيت كتابة أحداث الأيام التي مضت عليّ منذ أول يوم اعتكفت فيه في سجني، وفي هذا اليوم واصلت قراءتي لكتاب (الأذكار). وفي هذا اليوم بدأت تثبيت حفظ كتاب الله تعالى، وفي هذا اليوم بدأت أدعو الله تعالى أن يبارك لي ففي وقتي، وأن يوفقني حتى أنجز تأليف خمسة كتب على الأقل“(29).

كلمات تمثل لحظة إنسانية شفافة، فيها تأمل عميق وهدوء داخلي، وتُظهر كيف يستطيع الإنسان أن يحوّل العزلة المفروضة عليه إلى مساحة للنمو الروحي والفكري، بدل أن تكون مجرد وقت ضائع أو ألم مستمر.

إنها لحظة مصالحة مع الذات، ومع الزمان والمكان. ففيها يتخذ السجين موقفًا إنسانيًا شجاعًا: أن يُحسن استثمار وقته، وأن يزرع في قلب القيد بذور الأمل والإنجاز. لا يكتفي الكاتب بتسجيل أحداث الأيام الماضية، بل يُحوّلها إلى كتابة، إلى سرد، إلى توثيق. وكأن الكتابة هنا ليست فقط وسيلة لحفظ الذاكرة، بل طريقة لترميم الداخل، ولمنح المعاناة معنى.

قراءة كتاب “الأذكار”، وسط جوٍّ قاسٍ مثل السجن، ليست فعلًا عابرًا، بل تعبير عن التعلق بالقيم الروحية التي تعين على الثبات والصبر. إنها غذاء القلب حين تُمنَع عن الجسد حريته، وتأكيد أن السكون الخارجي يمكن أن يكون ستارًا لحركة داخلية عميقة ومستمرة.

تثبيت حفظ القرآن في السجن ليس مجرد عبادة، بل هو انتصار. أن يُصبح السجن مدرسة لحفظ كتاب الله، يعني أن الإنسان قادر على أن يحوّل المكان الذي يُراد له فيه الانكسار، إلى محراب يتقوّى فيه، ويرتفع روحيًا فوق واقعه.

أما الدعاء ببركة الوقت، والطموح لتأليف خمسة كتب، فهو أسمى تعبير عن إرادة الحياة. في أكثر الظروف قسوة، لا يتمنى الكاتب الخروج فحسب، بل يتمنى الإنتاج، الإفادة، الخلق. هذا الحلم وسط الجدران ليس خيالًا، بل فعل إيمان بأن الإنسان لا يُقاس بمكانه، بل بما يملأ به وقته، وبالخير الذي يطمح أن يتركه بعده.

باختصار، هذه الفقرة تُجسّد صورة الإنسان الذي يختار أن يكون حرًّا داخل السجن، بالعلم، والعبادة، والتأمل، والعمل الصامت. إنها لحظة إنسانية نبيلة تقول لنا: القيد قد يطال الجسد، لكنه لا يستطيع أن يُقيّد الروح التي قررت أن ترتقي.

إنسانية الحركة الأسيرة إذن ليست حالة شعورية فقط، بل ممارسة يومية من الكرامة، والتربية، والعطاء، رغم القيد. إنها صوت الإنسان الذي يقول للعالم من خلف الجدران العالية: “أنا هنا، ما زلت أحب، وأحلم، وأؤمن بأن الحرية ممكنة، وأن الإنسان لا يُقهر إلا إذا استسلم، سنبقى نغني وننشد للحرية ولن تكسرنا قيود السجن “ارتفعت أصوات بعض الأسرى في القسم الانفرادي وراحوا ينشدون بأداء جماعي أنشودة ( لبيك إسلام البطولة). ثم انتقلوا إلى أنشودة إسلامية ثانية وثالثة، وخلال النشيدة وما بين الأنشودة والأخرى كان أحدهم يلقي بعض الجمل الحماسية بصوت خطابي جهوري“(107).

في هذه الفقرة التي يوثقها الكاتب يفيض الجانب الإنساني بالمعنى، رغم بساطة الصورة، ويكشف عن عمق الروح الجمعية التي يعيشها الأسرى حتى في أقسى ظروف العزل والانفراد.

في مكان يُفترض أن يُطفأ فيه صوت الإنسان، تُولد الأناشيد الجماعية كفعل إنساني مقاوم، وكوسيلة للتشبث بالهوية والانتماء. هؤلاء الأسرى، رغم كونهم في قسم انفرادي، أي في عزلة تامة عن العالم وعن بعضهم، يختارون أن يرفعوا أصواتهم معًا، لا ليغنّوا فقط، بل ليعلنوا : نحن هنا، ونحن معًا، ولسنا وحدنا.

حين ينشد الأسرى “لبّيك إسلام البطولة”، فهم لا ينشدون فقط كلمات، بل يعبّرون عن انتماء روحي وقيمي، يستحضرون فيه معاني التضحية والصبر والكرامة. في هذا الفعل البسيط، يواجهون الفراغ والجدران الصماء برسالة: نحن لا ننكسر، بل نزداد قوة.

رغم أن الانفرادي يعني العزلة الجسدية، إلا أن الأسرى بكسرهم للصمت عبر الصوت الجماعي يصنعون مجتمعًا صوتيًا، يتواصلون فيه من خلف الأبواب، ويخلقون رابطة تتجاوز الحواجز. إنهم يصنعون حضورًا مشتركًا، يسمع فيه كل فرد صوته وصوت إخوانه، فيشعر أنه ليس وحيدًا في معركته الداخلية. وصوت الأسير الذي يُلقي الجُمل الحماسية بين الأناشيد يُمثّل صورة القائد الروحي بين رفاقه. هو لا يراهم، لكن صوته يصلهم، يوقظ فيهم معاني الصبر والرجاء والثبات. وفي ذلك مشهد إنساني نادر: إنسان مقيد، لكنه قادر على أن يُلهم الآخرين، أن يُشعل فيهم جذوة الأمل بكلمة، وسط ظلامٍ كثيف.

هذا المشهد يكشف أن السجن، مهما حاول أن يُفرّق ويُعزل، لا يستطيع أن يلغي الطابع الاجتماعي للإنسان. الأسرى يعيدون إنتاج الحياة الجماعية بأدوات بسيطة: صوت، نشيد، خطاب. وكل ذلك هو نوع من المقاومة الهادئة التي تسكن في القلب، لا تُقاس بالقوة بل بالمعنى.

في النهاية، هذه الفقرة لا تصف مجرد أصوات، بل تصوّر لحظة إنسانية عميقة، فيها الكثير من التحدي، والحنين، والصبر، والإخاء. إنها تذكير بأن الروح البشرية قادرة على أن تغني حتى في القيد، وأن الإنسان لا يُعرّف بمكانه، بل بما يفعله ليحفظ كرامته داخله

هكذا كانت الحركة الأسيرة في السجون كما يصورها لنا الكاتب بعضا من ثناياها، فيقول: “وهنا أؤكد ما أكدته للأسير بلال أنه لا بد من كتابة تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بكل دقائق تفصيلاته، لأن الحركة الأٍسيرة الفلسطينية بنت نظام حياة داخل السجون له عاداته وتقاليده وله آدابه وأشعاره، وله موقفه الإنسانية بحلوها ومرها، وله بصمات أفراحه وأحزانه“(80).

ويحاول الكاتب هنا أن يعطينا بعدا عاطفيا عميقا في تناول تجربة الحركة الأسيرة الفلسطينية، فهي لا تكتفي بالنظر إلى الأسر كمعاناة، بل تبرز كيف أنّ الأسرى تمكنوا من خلق حياة كاملة داخل السجون، حياة لها نظامها الخاص، عاداتها وتقاليدها، وآدابها، وكأنّ السجن تحوّل ـ رغم قسوته ـ إلى مجتمع نابض بالحياة والمشاعر. يُبرز النص الجانب الإنساني للأسرى، حيث تظهر اللحظات الحلوة والمرة، الأفراح والأحزان، تماما كما يعيشها أي مجتمع حرّ، مما يضفي على الأسرى طابعا إنسانيا راقيا يتجاوز النظرة النمطية إليهم كضحايا فقط.

ثم تحمل الفقرة بُعدا سياسيا واضحا، إلى أنّ الحركة الأٍسيرة ليست مجرد تجربة فردية أو حالة اعتقال جماعي، بل هي حركة وطنية لها تاريخها، وثقافتها، ونضالها المتواصل. فالدعوة إلى كتابة “تاريخ الحرية الأسيرة بكل دقائق تفصيلاته” هي دعوة سياسية لها نظرة عميقة لتوثيق تجربة نضالية جماعية يُراد لها أن تكون جزءا من السردية الوطنية الفلسطينية. فالسجون لم تكن فقط مكانا للقمع، بل أيضا ساحات مقاومة والتنظيم والتعليم والصمود، ما يجعل من تاريخ الحركة الأسيرة أحد أعمدة الهوية السياسية الفلسطينية الحديثة.

بذلك تدمج الفقرة بين الإنساني والسياسي، وتُبرز كيف أنّ الأسرى الفلسطينيين لم يكونوا مجرد معتقلين، بل فاعلين في صناعة الوعي والكرامة والهوية داخل أقسى الظروف.

الأسير غالبًا ما يتحول إلى ضمير جماعي. هو من يعيد التذكير بالقضية، بالحق، بالمبادئ. هذا الوعي لا يولد في الفراغ، بل يُبنى من قراءة ومتابعة ونقاش طويل في الزنازين، مما يحوّل الأسر إلى مدرسة أخلاقية ووطنية، تصنع رجالًا ونساءً يحملون في داخلهم مشروع تحرر لا يقتصر على أجسادهم، بل يشمل مجتمعهم وشعبهم.

حنين وشوق وسند

حنين الأسير ليس ضعفًا… بل هو مقاومة بصمت. هو انتصار للروح حين يُقيد الجسد. هو دمع لا يُرى، لكنه يكتب قصة الصبر في وجه الظلم، ويحفظ للإنسان كرامته، مهما طال السجن، ومهما طال الغياب. حنين الأسير لعائلته، لوالدته، لأطفاله، هو أحد أنقى أشكال الإنسانية “وفي هذا اليوم بدأت أنظم قصيدة ثانية اجتهدت أن أضمنها رسائل حب وشوق وحنين إلى أمي وزوجي وأولادي وبناتي وسائر ذريتي“(52). في لحظة تختلط فيه الغربة بالحنين، يجلس الكاتب ليكتب بقلب مثقل بالشوق، يبحث في الشعر عن وسيلة تعيد إليه دفء العائلة وحنان الأم وطمأنينة الأبناء. لا يريد لهذه القصيدة أن تكون مجرد كلمات، بل تعبيرا عن نبض قلب مشتاق، رسائل حب متدفقة إلى من يملأون حياته معنى. ليبعث بأنين الفقد ورجاء اللقاء.

كل رسالة تصل، كل خبر يُهرّب، كل خبر يُروى عن الخارج، يُعيد للكاتب جزءًا من نفسه “…وصلتني أعداد صحيفة “المدينة” التي صدرت بعد اعتقالي مباشرة. فقرأتها بتلهف، وتفحصت صورها بانفعال. كيف لا وقد وجدت فيها صورا لأمي وزوجتي وأولادي، ووجدت صوار توثق لحظات دخولي إلى السجن “أوهالي قيدار” في النقب قبل نقلي إلى سجن “رامون”، وقرأت فيها بيانات تضامن معي صدرت من هيئات علماء المسلمين في لبنان والعراق، أو صدرت من بعض القوى السياسية في تركيا وتونس، وماليزيا وغزة، وهو ما أِشعرني ـ بفضل الله تعالى ـ أأني لست وحدي، مهيض الجناح في سجن “رامون”(112).

وسط جدران السجن الصامتة، وفي عزلة تخنق الروح، وصلت إليه صحيفة كأنها نافذة صغيرة على العالم الخارجي، لكنها كانت أكبر من ذلك بكثير ـ كانت دفقة حياة، وجرعة أمل. تُقلّب الصفحات بعينين مشتاقتين، وإذا بصور أحبّائه تنبض أمامه: الأم، الزوجة، الأولاد… ، وكأنها تهمس له بالصبر والثبات.

لكن الأهم لم يكن الصور وحدها، بل تلك الأصوات السياسية والدينية التي علت من شتى بقاع العالم، ترفض عزله، وتعلن تضامنها معه. من لبنان إلى ماليزيا، من غزة إلى تونس، ترددت أصداء الموقف، وكأن العالم لم ينس صوته وقضيته. كان لهذا التضامن وقع مختلف ـ ليس مجرد بيان، بل شهادة على أن السجن لم يعزل روحه، ولم يعطل نضاله. فحتى وهو خلف القضبان، بقيت رسالته حية، وجناحاه لم يُكسرا كما أراد سجّانوه.

في تلك اللحظة، التقى الحنين الإنساني بالحضور السياسي، فانبعثت في قلبه قوة جديدة… أن السجن ليس نهاية، بل محطة في طريق طويل لا يُسلك إلا بالكرامة والصبر.

آفة العنف همّ مجتمعي وجرح ينزف

العنف والجرائم في المجتمع الفلسطيني داخله وخارجه لم تكن قضايا تؤرق المجتمع فحسب، بل كانت كذلك هما يوميا يعيشه السجناء أيضا داخل السجون. فهؤلاء الأفراد، رغم عزلتهم خلف القضبان، لا يزالون جزءا من واقع اجتماعي يتأثرون به ويتفاعلون معه. في كثير من الأحيان، فأحداث الجريمة في المجتمع في الداخل الفلسطيني وخارجه، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية، تظل حاضرة في يوميات السجين، ويصور لنا الكتاب مشهدا مؤثرا يصله خبره خلف القضبان:

“..ثم خلال ساعات هذا اليوم علمت أن قريبا لجاري الأسير (ح) قد توفي، فناديته وقلت له: أعظم الله أجركم، سمعت أنه قد توفي قريب لكم، فقال: نعم، لقد قتلا رميا بالرصاص، فآلمني ذلك وهزني من داخلي، وقلت له: من هو القتيل؟ فقال: هو شاب صغير اسمه هلال، مضى عليه من العمر ستة عشر عاما، وقد قتل وهو صائم عند المسجد، كما وجرح أبوه!! ثم راح جاري الأسير(ح) يشرح لي ملابسات ما حدث، فبين لي أنه وقع خلاف بين أقاربه، وكان خلافا تافها، وكان بالإمكان تداركه، إلا أنه للأسف قد تطور وأدى إلى هذه النتائج الدموية. وقد صدق جاري الأسير (ح) بهذا الوصف، فمعظم جرائم القتل التي تقع في الداخل الفلسطيني تنتج عن خلاف تافه جدا ما أسهل علاجه”(77).

في هذا التوصيف تتجلى مأساة إنسانية مؤلمة، تُروى ببساطة لكنها تنضح بالحزن والأسى. فالكاتب، وهو شخص يعيش تجربة الأسر مع جاره، يصف لحظة صادمة حين علم أن قريبًا لجاره الأسير قد قُتل. لم يكن الخبر مجرد نبأ عابر، بل أصابه في أعماقه وأيقظ فيه مشاعر الحزن والتعاطف، خاصة حين عرف أن القتيل لم يكن سوى فتى صغير في السادسة عشرة من عمره، قُتل وهو صائم، واقفًا قرب بيت من بيوت الله.

جاره، رغم أسره، يحمل على عاتقه عبء الحزن والفقد، ويحكي تفاصيل الجريمة بوجع مرير، كاشفًا عن مأساة مركبة: شاب في ريعان العمر يُقتل بلا معنى، أب يُصاب، وعائلة تتمزق… وكل ذلك نتيجة خلاف تافه بين الأقارب، كان بالإمكان تجاوزه بكلمة حكيمة أو موقف رشيد. لكنها الحقيقة القاسية التي تعيشها المجتمعات، حيث كثير من الدماء تُسفك في لحظة غضب عابرة، وتتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى ذكريات دامية.

هذا الوصف يحمل في طياته مرارة الواقع، ويطرح تساؤلًا صامتًا: كم من الأرواح البريئة ستُزهق قبل أن نتعلم كيف نصون الحياة، ونحتكم للعقل بدل السلاح؟.

العنف في المجتمع الفلسطيني لم يعد مجرد حوادث متفرقة، بل تحوّل إلى ظاهرة تؤرق الوجدان الجمعي وتخنق تفاصيل الحياة اليومية. ففي كل حي وبلدة، تتردد أخبار القتل، إطلاق النار، النزاعات العائلية، وجرائم لا مبرر لها سوى الغضب السريع، والاحتكام إلى السلاح بدل الحوار والعقل. وبعد أن يستعرض لنا الكاتب بعضا من أخبار القتل التي حدثت أيام العيد في أمكان مختلفة في مجتمعنا الفلسطيني

يقول:

“..نعم، استعرضت تلك الأحداث المأساوية في داخلي وقلت متحسرا لا بد أن كل أم لهؤلاء الشباب القتلى والجرحى أو المعتقلين كانت قد صنعت كعك العيد ومعمول العيد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، فماذا ستفعل بهذا الكعك والمعمول بعد قتل ابنها أو بعد جرحه أو بعد اعتقاله؟ ثم لا شك أن لكل هؤلاء الشبان القتلى أو الجرحى أو المعتقلين إخوة صغارا وأخوات صغيرات، فماذا يفعلون بتلك الملابس الجديدة حيث كان أولئك الصغار والصغيرات ينتظرون لبسها بفارغ الصبر وقد ملأت الفرحة قلوبهم؟….”.

الحزن ينبض بكل كلمة يقولها الكاتب، وتتشكل صورة إنسانية دامية تلامس أوتار القلب. ليست مجرد كلمات، بل هي صرخة من وجدان موجوع يرى في العيد ما لم يعد عيدا، بل لوحة ناقصة، باهتة، مثقلة بالفقد والغياب.

الكاتب، وهو يتأمل حال أمهات القتلى والجرحى والمعتقلين، لا يرى فقط الحزن في وجوههن، بل يتخيله في تفاصيل صغيرة تمزق القلب: في كعك العيد الذي كانت الأمهات يعجنه بأيديهن، على أمل أن يتذوقه الأبناء يوم العيد، فإذا به يتحوّل إلى طعم مرّ، لا يأكله أحد، ولا يدخل السرور إلى أحد. الكعك الذي كان رمزا للفرح، بات شاهدا على المأساة، يوضع في الزوايا، كأنّ الزمن توقف لحظة الفقد.

ثمّ يصور لنا الكاتب صورة أخرى أشد وجعا: الأطفال الصغار، الإخوة والأخوات الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر لحظة لبس ثياب العيد الجديدة. ملابس اشتراها الآباء وربما إخوة أكبر، بشغف ومحبة، وعلقتها الأمهات في الخزائن بعناية، لتكون فرحة العيد كاملة. لكنّ الفرح انكسر. فكيف لطفل أن يفرح بثوبه الجديد وأخوه قد قُتل، جرح، اعتقل؟ كيف تبتسم طفلة وقد غاب أخوها أو أبوها إلى الأبد؟.

هذه الكلمات ليست فقط وصفًا لحال، بل هي مرآة لما تعيشه آلاف العائلات في الداخل الفلسطيني، التي يتحوّل فيها العيد إلى مأتم، والفرحة إلى ذكرى مؤلمة. هي صرخة إنسانية في وجه واقعٍ يسرق الحياة من بيوتنا، ويحوّل طقوس العيد، وأيام أخرى ـ بكل ما فيها من دفء وحنين ـ إلى طقوس وداع وحزن وصبر.

“يا للنفوس الخبيثة فينا التي استغواها الشيطان، فداست على كلّ أولئك الصغار والصغيرات وأوقدت نار آفة العنف وكأنّ قلوبها كالحجارة أو أقسى من الحجارة!! وماذا ستقول هذه النفوس الخبيثة عندما يتعلق بها أولئك الصغار والصغيرات يوم القيامة ويقولون: يا رب، هذه هي النفوس الخبيثة التي منعتنا فرحة العيد وصادرتهما منا عندما كانت مآذن المساجد تردد تكبيرات العيد؟؟! نعم، لقد هاجت في داخلي كل تلك التساؤلات كأنها أمواج بحر هادر، ثم رجعت أدعو الله تعالى أن يطهرنا من آفة العنف ومن ويلاتها التي لا ترحم صغيرا ولا كبيرا، وأردد في داخلي باكيا متضرعا: يا أرحم الراحمين ارحمنا”(106).

هنا ينفجر الألم من بين الكلمات كصرخة مكتومة في وجه قسوة لا تطاق، قسوة البشر حين تُنتزع من قلوبهم الرحمة ويُستبدل الحنان بالغضب الأعمى. الكاتب لا يكتفي بوصف الجريمة كفعل، بل يتأمل في فظاعة دوافعها، ويصف أولئك الذين سمحوا للشيطان أن يتغلغل في نفوسهم حتى قست قلوبهم، فصارت لا ترى الأطفال إلا عوائق، ولا تسمع صدى ضحكاتهم وهي تُخنق تحت رصاص الحقد.

يصرخ الكاتب من أعماق روحه، متخيلا مشهدا مهيبا يوم القيامة، حين يلتف أولئك الأطفال المظلومون حول من حرمهم من بهجة العيد، من لحظة الفرح، من حضن الأمان… ويقولون أمام الله: “هؤلاء هم، يا رب، الذين سلبوا فرحتنا بينما كانت مآذن المساجد تصدح بالتكبير” يا لها من صورة مؤلمة، تختصر حجم الظلم الذي وقع، لا على أجساد الأطفال فقط، بل على أرواحهم البريئة.

وتتوالى في نفس الكاتب العواصف الداخلية، كأمواج بحر هائج لا تهدأ، تتصارع فيها الغضب، الحسرة، الدعاء، والخوف من المصير. ومع كل موجة، يعلو صوت الرجاء، فينحني قلبه بالدعاء: “يا أرحم الراحمين، ارحمنا”. إنها لحظة إنسانية خالصة، حيث لا يبقى للإنسان ما يتمسك به إلا باب الرحمة الإلهية، رجاء في تطهير القلوب، وإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا من غرق في مستنقع العنف والكراهية.

يتبع الجزء الثاني

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com