د. سرمد فوزي التايه: تحريك الشرر من تحت الرماد في رواية “أطياف” للكاتبة والاديبة وفاء داري

أصرَّت الكاتبة والأديبة المقدسية وفاء داري ان تُقحمنها في “طقوس الانطفاء البطيء” لبطلة روايتها “أطياف”، والصادرة عن دار الرعاة للدراسات والنشر في فلسطين من العام 2025 ، والتي تقع في 214 صفحة من القطع المتوسط.

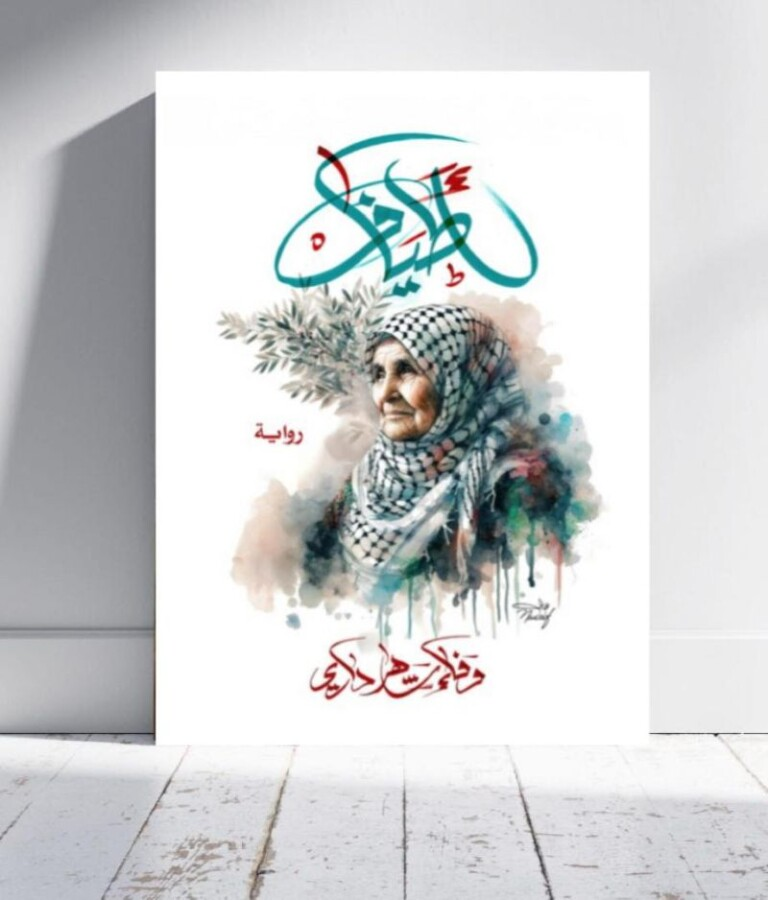

أطياف لغةً تعني الخيالات أو الأوهام أو الأحلام، ومفرده طيف وهو ما يُرى في النوم أو الخيال كما جاء في معجم المعاني. وهنا، وكأن الكاتبة تُريد منا أن نتحسس مكنونات وخبايا وخفايا روايتها، ونستشعر كُنهها قبل الغوص بها والإبحار بين أمواجها؛ فمن ناحية تُلقي لنا بالاسم وتترك لنا حُريه إعمال الفكر للتَّعرف على المقصود، ومن ناحية ثانية تضعنا أمام صورة الغلاف التي تحدَّثت صمتاً عن الرواية بكل تفصيلاتها وما جاءت به، إلا أنها لم تكتفِ إلى هنا حتى القت الينا بسطرٍ من رسالةٍ مجهولةٍ في اول صفحةٍ من صفحاتها لتقول لنا: ها انا قد وضعتكم على اول الطريق، إن كنتم تهوون هذا النوع من الحكايات، فلتُكملوا طريقكم، وإن كنتم لا ترغبون بمثل تلك الروايات التي تحكي وتُنبئ عن قصص الجحود والخذلان، فلتنسحبوا بهدوء وتتركوا المجال لمن يُريد أن يستقي أكثر في هذا المضمار.

ولأننا ارتضينا أن نُسافر سويَّةً وطواعيةً مع الروائية وفاء داري في رحلتها مع بطلة روايتها أطياف، فلنتحمل إذاً عناء ومشاقّ السفر، ولهيب التَّشويق، وغضبة الرافضين للواقع؛ علَّنا في النهاية نتحصَّل على الشهد من بين لسعات الغربة القاتلة، والصمت المُريب، والعقوق الكاوي على وقع التَّشظي والتَّخلي والخذلان.

دعونا أولاً نغوص بسيمائية الغلاف والذي يُشعر القارئ من الوهلة الأولى بفحوى الرواية، فيكاد يكتفي بما تم استنباطه من معاني ومضامين من تلك الخطوط والألوان التي تتربَّع على صدر الغلاف بكل رصانة وبساطة وهدوء؛ ليظهر لنا صورة لامرأة فلسطينية في عقدها السابع أو الثامن وقد اعتمرت كوفيتها الفلسطينية وأظهرت علامات القوة، والصلابة، والتَّحدي بنظراتها الثاقبة دون أن تتمكن من إخفاء خيباتها وانكسارها التي ساهم كل من ملامح عيونها وأخاديد وجهها العميقة من فضحها! غير أنها راحت تستظل بأغصانٍ من شجرة زيتون في الخلفية أملاً منها في أن يُرى بأسها وقوتها بانعكاس أوراق الزيتون خلفها.

لقد تم تأكيد ما تم استشفافه من الرسائل الواضحة والمضامين الجليّة التي جاءت به تلك اللوحة الباسطة وجودها على الغلاف بما كان من الألوان المُتناثرة بين جنباتها؛ فمن ناحية، بدا قطر الدم بلونيه الأحمر والبني واضحاً مُنساباً دون قيودٍ أو حدود، كما ظهر جلياً معالم البُؤس والظُلم والقهر من خلال اللون الأسود أيضاً. أما الفرح المُقتَضَب، فقد بان على أطراف وبين حيثيات الحياة بلونه الأخضر المُتواضع، وفيما يتعلق باللون الرمادي الطاغي المُنفرد بهالته الواضحة حول المرأة المُتربِّعة على عرش الغلاف، فإنما هو إشارة إلى المستقبل الرمادي المُشوَّش وغير واضح الرؤيا والمعالم، وكأن قَدَر الفلسطيني أن يبقى في غمامةٍ، وتيهٍ، ورؤيةٍ مُبهمة لمستقبلٍ لا يدري أين، وكيف، ومتى الخلاص!

للوهلة الأولى، يظن القارئ أنَّ ” أطياف” قصة من قصص المقاومة الفلسطينية للمُحتل الإسرائيلي من خلال تجلّي امرأة فلسطينية عنيدة ما فتئت تُقاوم المُحتل وتُجابهه بكل ما أُوتيت من قوةٍ وجبروتٍ كما هو مُعتادٌ عليه من النساء الفلسطينيات الشامخات، الباسقات، الباسلات، واللواتي كثيراً ما وقفن يداً بيد، وزنداً بزند، وذراعاً بذراع مع أبنائهن، وأزواجهن، وإخوانهن الفلسطينيين الفدائيين في تلك المهمة الشريفة العادلة عبر مفاصل العمل الوطني المُقاوم منذ فجر التاريخ المُعاصر حتى يومنا هذا. إلا أنَّ من يغوص بين أروقة الرواية من البداية حتى النهاية، يُدرك أنه قد يكون وقع في فخ السيميائية، وانزاح باتجاهٍ لا يُريده، وإلى مسارٍ ليس هو المقصود بحدِّ ذاته دون حَوْلٍ منه أو إرادة؛ فبينما هو آخذٌ بالسير يخطو خطواته على قارعة الراوية، يكتشف جوانب غير مُتوقعة راحت تُلقي بظلالها العميقة على مُفترقات هذه الرواية ومكنوناتها! وهنا يُدرك أنَّ ليس للاحتلال وحده الذَّنب لما آلت اليه ظروف ويوميات بطلة الرواية، وإنما كان هناك ما هو ومن هو أشدُّ إيلاماً وقسوةً واعتصاراً لحالها وقد تمثَّل في الجحود، والعقوق، والهجران من تلك الأغصان التي تم الاعتناء بها ورعايتها حتى إذا ما اشتدَّ عودها، فاذا بها تنسلخ عن جذعها وجذرها دون رحمةٍ منها أو نظرة امتنان لماء سُقي، وحليب رُوي في فترة الحاجة والنُّمو والتَّبرعُم.

عند ولوجنا الأول للعتبة الأولى للرواية من خلال الفصل الأول (طقوس الانطفاء البطيء)، نرى أنَّ الروائية “داري” كانت مُوفَّقة عندما ألقت بسنارتها لنا لتُخبرنا في صفحة (4) عن وصول رسالةٍ مجهولةِ المصدر لبطلة روايتها أطياف، وهذا ما جعلنا نتشوَّق لمعرفة من يكون صاحب الرسالة، وما قصدُه ومقصده عندما أرسل بتلك الرسالة قوية المضامين والتي استفزَّتها قبل أن تستفزنا نحن القُراء أيضاً.

لقد كانت تلك الرسالة المُرسلة والمُستقبلة عبر الهاتف المحمول قوية بما يكفي لتُرسل إشاراتٍ وصعقاتٍ كهربائيةٍ إلى قلب أطياف لتُذكرها بما لم تكن قد نسيته أو غاب عن بالها وفِكرها أبداً؛ فجاءت كلمات تلك الرسالة البادية في صفحة (5) غامضة المعاني كما غموض مُرسلها لتُؤكد الوجع الذي لم يندثر والألم الذي لم يبرأ، ولتلقي بشذرات أمل وذلك عندما قالت وأخبرت: (لا أحد يعود من الغياب، حتى أطياف النور تحمل ظلاً لم يُولد بعد)، إلى أن وصلتها رسالة جديدة في ذات مساء بدا عادياً استثنائياً في صمته، إلا أنها هذه المرَّة لم تكن مُبهمة، بل كانت تلمع من سطح الشاشة لتقول: (صافي اختار أن يعود، يُريد أن يبدأ من حيث تنتهي الحكايات)، وكأن الغياب نفسه يطلب الإذن بالعودة. صفحة (180). وهنا، تُحاول أطياف أن تتنبأ بمصدر الرسالة لتُلقي بسؤالها لذاتها: (هل تكون من أحدٍ من أولئك الذين غادروا وصاروا أطيافاً كما يُوحي اسمها؟ أم من الذين وعدوا بالعودة ثم خذلوها بصمتهم؟) صفحة (5). وكأنها تُريد هنا أن تقول لنا: هذا هو محور قصتي وحكايتي؛ الخذلان بالصمت!

السؤال الذي يدور في خلجنا الآن رداً على بطلتنا: هل هناك خذلان بالكلام، وإن كان كذلك، فأيهما أقوى وأشدُّ وقعاً ووجعاً وإيلاماً؟

السؤال هنا برسم الإجابة تركته لنا الكاتبة وفاء لنستطلع بأنفسنا عندما نعبر تضاريس الرواية، حتى إذا ما وصلنا للنهاية، واستطعنا الإجابة عن السؤال، نكون مُتأكّدين ومُتيقّنين وبلا أدنى شك أنَّ للخُذلان وجوهٌ ومظاهر وهيئات مُتعدِّدة، وإنَّ أصعبها وأشدَّها فتكاً هو ذلك الذي يأتي من أقرب المُقرَّبين.

حيثيات الرواية:

تتحدَّث الرواية عن قصَّة أُمٍّ خرجت من رحم النكبة في العام 1948، اقترنت بزوجها الذي خرج هو أيضاً من ذات الرحم وتحديداً من قرية لفتا المُهجَّرة، فكُتب لهما الزواج رغم الاعتراضات العائلية التي كانت وقتئذ. وعندما سار بهما الزمن، وقبل أن يستشهد الزوج بين رحى مدينة القدس، انجبا ثلاثة أطفال (ورد، نجم، وزهرة)، وعندما كبر الأبناء وظنّوا أنهم قد نضجوا، واستوى عودهم، وأصبحوا قادرين الاعتماد على أنفسهم، غدوا مُهاجرين بطموحاتهم إلى بلاد أحلامهم الغريبة بالغُربة المُريبة تاركين أحدهم خلفهم والذي كان هو الآخر مُهاجراً بعقله ونفسه وذاته إلى بلاد ما بعد الغُربة رغم تواجد جسده بالقرب من والدتهم؛ ليكون عقوقه أشدُّ فتكاً من عقوق أخوية؛ وذلك عندما ساومها على بيتها الذي عاشت به بعد أن بنته وبنت طموحاتها وأحلامها به بآهاتها، ودموعها، ودمائها، وعرقها المُتقاطر! فاستولى عليه وعلى ما فيه من ذكرياتٍ كانت جميلة، وتركها في مهبّ الريح لسنواتٍ عديدةٍ تُقاتل وتُجاهد العدو والقريب والبعيد حتى أكل منها الدهر وشرب؛ فتركها عجوزاً هرِمةٍ مُتهدِّمةٍ تتقاذفها الدنيا وتُعاركها الأيام؛ حتى آلت إلى موتٍ يُريحها من كدرها وهمومها وأحزانها، تاركةً لا شيء من إرثها لأبنائها العاقين العاصين والذين أدركوا عند تلك اللحظة أنَّ الزمن إذا سار للأمام لن يعود أبداً! وأنَّ القطار إذا ما قرَّر الرحيل، فلن يتوقَّف إلا في محطته الأخيرة بعد أن يكون قد تشبَّع بالكثير من الذكرى والذكريات عند ولوجه للمحطات المُتتابعة.

ثيمات الرواية:

زخرت الرواية بالعديد من الثيمات التي شكَّلت محورها وهيكلها وعمودها الفقري، ورسمت حدودها وأبعادها ونطاقاتها، وقد تجلَّت تلك المكونات الرئيسية بالآتي:

أولاً: قوة شخصية بطلة الرواية واعتمادها على نفسها، وقدرتها على لملمة جراحاتها وتطبيبها اتكاءً على مهنة الصحافة كمنصة انطلاق لها نحو التَّميُّز والسمو والتَّعالي على الأوجاع الداخلية والخارجية:

وقد بدا ذلك واضحاً في الكثير من المحطات، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في صفحتي (7،6) عندما (احتضنت جسدها المُبعثر، تُلملم أعضاءه لتنقله إلى الصالة برجلين مُثقلتين)، فأخذت (تتحايل على جسدها فيُطاوعها)، حتى (صارت نقطة التقاء بين المأساة والمُنجز، أرملةً تُحوِّل الفقد إلى حبر، وأُم تنسج من صحافتها درعاً ضد النسيان)، فهي (لا تزال تُزاول الكتابة الصحفية وهي على مشارف عقدها الثامن). صفحة (7)، لتراها (تكتشف أنَّ قوتها لا تكمن في الشهادات، بل في صمود قلمها أمام الطُّغيان، وجهادها في وجه المجتمع والمُحتل معاً). صفحة (78).

ثانياً: وفائها لزوجها الشهيد (صافي) وذكراه الذي لم يغادرها لحظةً واحدةً من حياتها:

نرى أنَّ صفحة (13) راحت تفوح بكل المعاني والمشاعر الصادقة في هذه المضمار حتى انزلقت كلماتها صادقةً لتقول لنا: أنها (أرادت أن تكتب صافي كما عرفته: حياً، مُتمرداً، مُناضلاً يُقاوم النسيان حتى في ظلال الموت). فراحت (تخُطُّ مقالاتها في ذكراه كمن يُؤرشف تاريخ ثورةٍ عربية) حتى (صارت ذكرى رحيل صافي عيداً وطنياً في تقويمها الشخصي)، مُدركةً أنه (قد يصير الورق ضريحاً، وكأن الحروف حُرَّاساً لأرواحهما الضائعة).

ثالثاً: روح الثورة والمقاومة لدى أطياف وعائلتها وأصدقائها، والتَّعلُّق بالوطن المسلوب:

وقد ظهرت هذه الروح الثورية من خلال قولها في صفحة (15): (نحن لا نموت، نحن فقط نزرع أسماءنا في تراب الوطن ليُنبت أجيالاً من العِّزَّةِ والمُقاومةِ والكرامة). وأما الحنين للوطن المسلوب فقد تجلّى بالقول: (روى صافي عن بيت والديه الأول في قرية لفتا الذي تحوَّل إلى كومة حجارةٍ صامتةٍ، وعن صور الغائبين التي تحرس يقظة الذاكرة). صفحة (34). فبالنسبة لصافي فقد (ظلَّت القرى المُهجَّرة تسكنه كأبجدية أولى). صفحة (63)، كما أنه (لم يكن بيت والد أطياف في الشيخ جراح مُجرَّد عنوان على خارطة مدينة تُمزقها الجدران والسياسات، بل كان جزءاً من معركة هوية؛ اختياراً واعياً لمواجهة التَّهجير بالصمود، حملت حجارة البيت ذاكرة وطن، لا صدى أُسرة فقط). صفحة (46).

رابعاً: حُبّ القدس والتَّعلُّق بها:

يبدو لنا من القراءة الواعية المُتعمِّقة لما جاءت به الرواية أنَّ كاتبتها المقدسية وفاء داري وأبطال روايتها: أطياف، صافي، مي، سيف كلهم قد تعلَّقوا بالقدس وسماءها، وترابها، وأحجارها، وأشجارها، وتاريخها، وجغرافيتها كما هي تعلَّقت ذاتها حتى ذابت في وجدانها ووجدانهم وأصبحت جزء لا يتجزأ من تركيبة أنسجتهم وخلاياهم القلبية والعقلية! وقد تم مُعاينة ذلك في أكثر من موقع وأكثر من مكان؛ فرأينا ذلك واضحاً جلياً في صفحة (10) بالقول: (في شرقي القدس، اختارت أطياف أن تبني بيتاً لا جدراناً فحسب، بل وطناً مُصغَّراً لأولادها). كما ظهر أيضا في صفحة (112) حين ظنَّت أطياف (أن صافي يهمس في ذاكرة الزمان أن تقبَّلي الغياب كما تتقبَّل القدس غروبها، وهي تعرف أن الشمس ستعود). أما صديقتها مي، فكانت (تشعر أنَّ القدس تتبعها كظلٍّ وفيّ، كأن بينهما عقد غير مكتوب). صفحة (39)، فـ (كلماتها عن القدس لم تكن تأتيها من دروس التاريخ، بل من أزقة تعرفها قدماً قدماً، ومن مناديل بكت بها أُمهات الشهداء). صفحة (43)، فهي كما قالت لها أُمها في صفحة (40): (القدس ليست جداراً ولا هوية فقط، القدس أُمُّك الثانية). أما سيف الذي شبَّه محبوبته زهرة بالقدس فـبدا (كأنه يحتضن المدينة بأكملها ليقول: أنا أستحقها)، (والقدس لم تعترض، بل كانت ترمق العروسين من فوق، تُبارك لهما بشرط أن لا ينسيا أنَّ تحت كل حجرٍ حنين).

خامساً: جحود الأبناء وعقوقهم وغربتهم في ظل خوف أُمهم عليهم واحتضانها لهم:

تم معاينة الجحود القاسي لأطياف من خلال قولها في صفحة (90) عندما كان (ورد باكورة أمومتها، بِكرها الذي غمرته بحُبٍّ مُفرط خوفاً عليه حتى كاد أن يختنق، ونجم الحُلم المُؤجل الذي حملت له أملاً أن يُكمل رسالتها ورسالة والده، وزهرة، زهرة البيت التي أورقت في ظلّ جراح أمها، فكانت شعاعاً بين الرُّكام)، فعادت وأكَّدت هذا الاعتناء بالقول في صفحة (100): (زهرة حصلت على كل ما تمنته وأخويها ورد ونجم من دلالٍ وتعليمٍ ومحبَّة). ورغم كل هذا، إلا أنها كانت تلاحظ هذا الشعور – العقوق- يتسلل إلى أعماقها، تُبصره جيداً لكنها تُدير ظهرها له وقلبها عنه متظاهرةً بالإنكار؛ فلطالما (أوهمت نفسها أنَّ ما تشعر به سراب). صفحة (122)، وهنا نرى كيف تحقَّقت نبوءتها التي لا تُريد؛ فـ (ابنتها الوحيدة زهرة اختارت الزواج والسفر إلى النمسا مع زوجها وأولادها، ذلك البلد البارد الذي أثَّر على دمها حتى صار تواصلها مع أمها بنفس البرودة)، (كذلك ابنها نجم الذي سبق اخته وسافر بعد الثانوية العامة إلى الولايات المتحدة الامريكية، فتزوَّج من أمريكية واستقرَّ هناك، وسار على نهج اخته في التواصل البارد المُتباعد)، (أما ورد، فخذلها بطريقته الخاصة. فكلما تذكَّرته اعتصر قلبها وتقيأت ذكرى تضحياتها، لتشمئز من روائح جحود الأبناء) صفحة (8). وهنا، ورغم كل ما اعتراها، إلا أنها كانت تتشبث بخيطٍ أوهن من خيوط بيت العنكبوت وذلك عندما قالت لنفسها مُتسائلة في صفحة (177): (كيف لرجُلٍ – نجم- يحمل قضية شعب، أن ينسى قضيته الأولى… أُمه؟) لكنها في النهاية قد تجرَّعت كأس المرار وعاشته وعايشته عن قُرب، فراحت تلوم نفسها وتقول:( هل كان الوفاء جُرمي؟ وهل يكون الهُجران عقوبة من تُخلص أكثر من اللازم؟). صفحة (125)، ثم قالت في صفحة (203): (أُدوِّن ما يُشبه بيتاً أخيراً لامرأةٍ قضت عُمرها تزرع المعنى وتُؤمن أنَّ الصوت لا يموت إذا حمل الحقيقة)، ثم أردفت: (هذه كلماتي الأخيرة، لا لأُقسِّم ما أملك، بل لأُثبت ما أؤمن به). وختاماً قالت: (ما أصعب أن تكتب أُم غيابها). صفحة (213)، واستكملت في صفحة (214): (أردتُ أن أكون وطنكم، لكن الوطن طُرد من بابه فمات غريباً)، حتى رأيناها في صفحة (198) قد (أغمضت عينيها للحظةٍ طويلةٍ، كأنها تُراجع في داخلها كل الرسائل التي لم تُكتب، وكل الأجوبة التي لم تصل. لم تكن تنام، بل كانت تغفو بين سطرين: سطرٍ من ذاكرة، وسطرٍ من الحنين).

جماليات اللغة في معزوفة وفاء داري:

استطاعت وفاء داري أن تتحرر من كل القيود التي تُحيط بكلمات روايتها حتى راحت تعزف بخفَّةٍ ورشاقة على آلتها اللغوية بسمفونيةٍ تجلَّت فيها المشاعر الفيَّاضة والفكر المُنضبط العارف طريقه لإيصال القارئ إلى مرفأه بخفَّةٍ، وأمانٍ، ومُتعة في آن واحد بعد أن يكون قد تشبَّع من مُحتوى الرواية التي تغلغلت بين خلجاته حتى راح يعيشها على أرض الواقع وكأنه واحد من أبطالها. وكل هذا بسبب القدرة العالية على إجادة استخدام مفردات اللغة من كاتبتها وربطها مع بعضها البعض بصورةٍ جميلةٍ وأسلوبٍ لغويٍ راقٍ وكأنها تقوم بخلق حِكَم ومواعظ قد يتم تداولها في المستقبل على ألسن القارئين لهذا العمل الجميل.

لا يتسع المقام لذكر كل ما جاء من جمال التعبير اللغوي الذي أودعته داري في روايتها، فنكتفي هنا برصد وسرد بعض تلك المعزوفات الناضجة كجزء يُعبِّر عن الكُّل، فنذكر بعضها باقتضاب ونقول: لقد أبهرنا ما رصدناه عندما قالت: (ثمَّة لُغات لا تٌحكى، بل تُلمس بين نبرات الصمت) وأيضاً: (جلس قربها مُتردداً كعاشقٍ يقترب من حافة قصيدة)، (لا أحد ينتصر في معارك الوحدة)، (الرحيل ليس خيانة، إنما خلاص مُتأخر). وعن الجدران: (بعض الجدران أقسى من النفي)، وأيضاً (البيت الذي نشأ فيه، قرر أن يتحول من جدارٍ إلى فكرة).. وفي الصمت قالت: (صمتٌ طويل ظل يتغذى على الغياب)، فـ (كان في صمته شراسة، وفي قسوته عناد لا يعرف الرحمة). كما اطلَّ علينا ما أباحت به الكاتبة من خلاصة مشاعرها بالقول: (بعض النساء يُولدن ليكُنَّ أوطاناً، ولا أحد يسكُنهن بالكامل)، وفي قولها أيضًا: (ذلك الدفتر الذي لا يُطوى إلا بعد أن تجفّ المودة)، وفي قول آخر أيضاً: (إنك إن قرّرت أن تعود، لن تُقابل بالعتب… بل بظل زيتونةٍ تُحبَّك حتى وأنت تقطع جذورها)، كذلك ورد قولها: (انزلقت يدها عن ذراع المقعد كزهرةٍ أفرطت في الإزهار)، وأخيراً وليس آخراً: (الختم الأحمر يعلو الوصية كنزفٍ وثَّقه الزمن). إضافة إلى الكثير الكثير من تلك الجماليات التي يصعب إدراجها في هذا المقال.

إشكاليات الرواية:

ولأن كل جميلٍ لا يخلو من الثغرات، ولأن ما يُكتب ليس بقرآن، وأن َّالكاتبة انسان يُصيب ويُخطأ، ولأن المُتبحر قد يكون له نظرة مختلفة عن نظرة الكاتب والروائي، فقد لاح أمام أعيننا بعض الإشكاليات التي لم تُؤثر في جوهر الرواية، ولكنها قد تكون أضعفتها في بعض الأحيان، ولكن دون انتقاص من كنهها؛ فنرصد هنا بعض تلك الملاحظات كالآتي:

- تكرار للكثير من الالفاظ والمصطلحات بين الفينة والأخرى:

إنَّ المُستطلع المُتفحِّص لجزيئيات الرواية يرى أنَّ الروائية (داري) قد أكثرت من استخدام لبعض الكلمات والمصطلحات بصورةٍ مُبالغ بها قد يكون دون وعي منها ودون سبق إصرار وتعمُّد وإنما بسبب ما يفيض به عقلها الباطن بهذا الشأن؛ فنرى أنها قد قامت بتكرار كلمة ياسمين خمس مرات وخاصة الياسمين الحزين على وجه التحديد.

أما مصطلح الضوء الخافت والظل الخافت، فقد تكرر ست مرات

والمرآة أيضا كان لها نصيبها الوافر من ذلك التكرار

وفيما يتعلق بالعادات والتقاليد والأعراف، فقد اشبعتها الكاتبة بصورةٍ مُبالغ بها، وليت الأمر بقي مرهوناً بالحديث عن العادات والتقاليد بإيجابياتها وسلبياتها، إنما للأسف كان محور الحديث عن السلبيات فقط دون الإيجابيات، وترى الكاتبة من وجهة نظرها ما قالت بطلة روايتها في صفحة (69): (أنا لا أحتقر تقاليدنا، لكني أمقت ما يعمي البصيرة) وهذا بسبب ما كان من (المراوغة بين تقاليد رثَّة وتطلعات جيل جديد). صفحة (58)، فراحت تتبنى الحكمة وتقول في صفحة (134): (كعادة الشيوخ في حضرة عناد الشباب، آثر الصمت والعجز)، لتنتصر لرؤيتها بهذا السياق وتقول في صفحة (71): (ذلك الألم الذي لم تهزمه الأعراف). وهنا تكون وصيتها في النهاية بالقول لابنتها وزهرتها: (إن كبرتِ فلتكبري حُرَّة، لا رهينة لمخالب المعتقدات، ولا أسيرة لمجتمع يربط رضا الله برضا الأعراف الرثة). صفحة (152). وفي هذه الأجواء، نرى التغيير الجلي في فِكر أطياف التي كانت تحارب التقاليد لتعود وتمارس ما كان يُمارس عليها في أوج شبابها؛ فيظهر لنا أن كيف هاتَفَ نجم أُمه ليُخبرها بنيَّته الزواج من سارة، زميلته في الجامعة، فكان وقع الخبر عليها كحجرٍ سقط في ماءٍ راكد) صفحة (96)، ليكون المُبرر لها كما جاء على لسان الراوية: (أطياف لم تكن ضد الحداثة، لكنها عرفت تماماً أي هويةٍ تسقط حين تُغسل بماء العولمة). صفحة (96).

- النظرة الانثوية المقهورة في أجواء النظرة الذكورية:

وهنا نتحسَّس إسقاطات النظرة الأنثوية المُضطهدة التي أبرزتها الكاتبة وفاء داري بإرادة منها أو دون إرادة، فنراها أنها قد بالغت في طرح هذا المفهوم على طول صفحات الرواية وعرضها، فتبيَّن لنا ما جاءت به حينما قالت في صفحة (53): (عزمت العائلة منذ نعومة أظافرها على تعليمها، ومُجابهة أقاويل القرية التي لم تر في تعليم المرأة إلا ترفاً غير ضروري)، وما جاء في صفحة (69): (إنَّ الرجولة ليست صوت الجموع، بل ضمير لا يحتاج تصفيقاً). ثم قالت على لسان بطلتها في صفحة (70): (كان الحلم نافذة، لكن المدينة أغلقتها.. لا لشيء سوى أن اسمي انثى). فقد بالغت بالتعبير – رغم أنَّ ذلك واقعي في كثير من الأحيان-، فجاء بقولها: (خانته يده فامتدت إلى أخته في لحظة فقد فيها رجولته الحقيقية، عندها وقفت أطياف كلبؤة، لن تسمح بمشهد الذكورة العمياء داخل بيتها)، وما جاء بصفحة (140): (شعرت أنها تُعاقب لأنها امرأة فلسطينية وعربية تقف تحت ظلمات ثلاث: المجتمع، الجندر، والاحتلال.

في الختام، لقد أطلَّت علينا الروائية وفاء داري بهذه الرواية من شُرفات قلبها، فكتبتها بكل مصداقية وعاطفة مُخلصة حقَّة حتى راحت كلماتها تلامس شغاف القلب بعد أن دخلته مُرحبٌ بها بكل صدرٍ رحب، فشخَّصت الواقع كما هو دون مواراة، أو مواربة، أو إخفاءٍ، أو إقصاءٍ، أو تُقية، أو تدليس. وهذا من طباع الكاتب والروائي الذي يحمل هَمَّ قضيته وشعبه، وفِكره، وألمه، وأمله.

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com