د. سعيد العفاسي – صحافي وناقد فني: قراءة في مسرحية ”بضايع” لأسامة مصري

** تحوّل الذاكرة إلى سلعةٍ قابلة للتبادل، ورمز للإنسان الباحث عن صوته وسط ركام العالم

تفتح ستارة المسرح على مشهد بسيط في مظهره، (بوابة خضراء، مشرعة على كل احتمالات التأويل، مع حبل غسيل عليه ملابس، وطاولة مع كرسيين) عميق في جوهره، بائع بضائعٍ قادم من غزة،(حطم الجدار الرابع ليصعد على الخشبة)، منحدر من مدينة عكا التي هُجّرت عائلته منها عام 1948، يقف أمام دار امرأة جليلية محاولاً أن يعرض عليها ما لديه، المشهد يبدو عادياً في البداية، غير أن ما يتشكّل في عمق الحدث هو لقاء بين تاريخين وجغرافيتين وذاكرتين متصدعتين، فالرجل الذي جاء ببضاعته لا يسوّق مواد استهلاكية فحسب، وإنما يحمل على كتفيه ما تبقى من وطنٍ ممزق ومن ذاكرةٍ تبحث عن اعتراف، يحاول الرجل تسويق بضاعته للمرأة والجمهور، و حين ترفض الأخيرة شراء بضاعته، لا ينهزم البائع، بل يتحوّل في وعيه من بائع أشياء إلى راوٍ يسعى إلى استعادة ذاته من خلال الكلمة، هنا تتغيّر طبيعة الفعل المسرحي، لم يعد البيع مادياً، وإنما صار تبادلاً إنسانياً بين الجوع والحنين، فالكلمة تصبح وسيلة للبقاء، والحكاية تتحول إلى خبز رمزي يقتات عليه الإنسان كي لا يموت من النسيان.

المشهد المسرحي يقدّم علاقة دقيقة بين الغياب والذاكرة، بين الحاجة الجسدية والجوع الروحي، فالرجل الذي يفكر في بيع الحكايات لا يطلب رزقاً فقط، وإنما يبحث عن معنى لوجوده في عالمٍ فقد المعنى، والمرأة التي تذكره بمدينة عكا ليست مجرد مستمعة أو زبونة محتملة، وإنما مرآة تنعكس عليها صور الماضي ومخاوف الحاضر، اللقاء بينهما يشبه اشتعال ذاكرةٍ منسية تعود إلى الحياة في لحظة غير متوقعة، لتقول إن الإنسان لا يعيش بالخبز وحده، وإنما بما يتشاركه من قصص وأغنيات، من منظور فلسفي، يمكن النظر إلى هذا الموقف باعتباره لحظة مقاومة ضد التشييء، فالبائع، حين يستبدل البضاعة بالحكاية، يحرّر نفسه من منطق السوق الذي يحوّل كل شيء إلى سلعة، الحكاية هنا فعل استعادة للكرامة الإنسانية، إذ ترفض أن تكون مجرد أداة للربح، إنها عودة إلى جوهر التواصل الأول، حيث تُبنى العلاقات على الإصغاء والمشاركة لا على البيع والشراء، في هذا المستوى، يتحوّل المسرح إلى مختبر للحرية، ومساحة للتذكّر في وجه النسيان القسري.

المرأة الجليلية في المسرحية تمثل الجانب الآخر من هذا المشهد الرمزي، فهي تستمع إلى قصص البائع، فتجد نفسها أمام صورةٍ عن وطنٍ واحدٍ مجزأ، الإصغاء يتحول إلى مشاركة صامتة في بناء المعنى، وكأنّ الحوار بينهما يعيد اللحمة بين المدن التي فرّقها الجدار والحدود، في هذا التبادل الوجداني، يتجسد الحلم الفلسطيني في أبسط صوره، لقاء بين الذاكرة والذاكرة، بين من بقي ومن عاد مؤقتاً عبر الحكاية، في العمق، لا يقدّم النص حكاية عن البيع أو الجوع فحسب، وإنما عن الكينونة وهي تصارع العدم، فالحكاية تتحوّل إلى فعل وجودي، إذ تمنح البائع سبباً ليستمر في التنفس، وتمنح المستمعة فرصة لتذكّر ما نُسي من وجعها الجمعي، المسرحية تقترح أن الإنسان يستطيع مقاومة محوه حين يحوّل ذاته إلى نصٍّ يُروى، وهنا تبرز وظيفة المسرح بوصفه فناً للحضور في مواجهة الغياب، وللكلمة في مواجهة الصمت، إنّ ما يجعل هذا المشهد مدهشاً هو قدرته على الجمع بين الواقعي والأسطوري، بين اليومي والمطلق، فالبائع في لحظته تلك ليس مجرد فردٍ من غزة، وإنما رمز للإنسان الباحث عن صوته وسط ركام العالم، الحكاية التي يبيعها ليست تجارة، وإنما معجزة صغيرة تُعيد للوجود مذاقه الأول، حيث يتحوّل الفعل المسرحي إلى طقسٍ من طقوس الاستعادة، ويصبح الكلام مأوى، والذاكرة وطنًا، والمسرح نفسه خبزاً آخر للحياة.

الطرافة التي تتخلل قصص البائع وأغانيه ليست مجرد تلوين جمالي، ولكنها آلية دفاع ضد العدم، فالفكاهة هنا توازي البكاء في عمقها الوجودي، إنها طريقة للقول إنّ الإنسان قادر على تحويل الألم إلى جمال، والغياب إلى حضور رمزي، وهكذا تتحول “الدردشة” إلى فعل مسرحي كامل، تتقاطع فيه اللغة مع الذاكرة، والصوت مع الصمت، والواقع مع الحلم، يقدّم المشهد المسرحي صورةً مكثفة عن الإنسان الفلسطيني بوصفه راوياً لاجئاً، يحمل وطنه في فمه كما يحمل البائع بقجته في يده، إنّ كل حكاية يرويها هي محاولة لترميم ما تهدّم في الذاكرة الجماعية، وكل أغنية هي جسر صغير بين المنفى والمهد، بهذا، لا تكون المسرحية مجرد عرضٍ لحكاية من الماضي، بل مشروعًا فلسفيًا في إعادة امتلاك الصوت والهوية عبر فعل السرد، فهي تُذكّرنا بأنّ الحكاية، حين تُروى، لا تُشبع الجوع فقط، بل تُعيد للإنسان كرامته وقدرته على أن يكون شاهداً وفاعلًا في التاريخ.

في مسرحية “بضائع”، يتحوّل حبل الغسيل، وهو في العادة عنصر هامشي في المشهد اليومي، إلى أحد أبرز المحرّكات الرمزية في العرض، إنّه ليس مجرد جزء من الديكور أو خلفية لتأثيث الفضاء، بل كيان حيّ يتجاوز السينوغرافيا ليغدو شاهد عيان على التاريخ والذاكرة، الملابس المعلّقة على الحبل لا تبقى أقمشة جامدة، وإنما تستيقظ لتروي، وتتحرّك لتشهد، وتتمرّد على صمتها الطويل، هذا التحوّل يمنح المسرح بعداً وجودياً جديداً، إذ تتحول الجمادات إلى ذواتٍ تتكلم، ويصبح المكان نفسه راوياً ومشاركاً في الحدث، وكأن الملابس تحكي قصصا من لبسوها لتؤكد وجدودها أروحا تتنفس وليس قطعا انتظر لفحة شمس أو هبة ريح، يأتي هذا الاختيار الجمالي بذكاء لافت من المخرج، الذي استدرج الغسيل من فضائه الواقعي إلى فضاء الفعل الرحكي، بحيث يتحول الحبل إلى جسر بين العالمين، عالم الواقعي اليومي، وعالم الرمزي المسرحي، إنّ “حبل الغسيل” هنا، كما لو أنه يوقظ الذاكرة من سباتها في الأجساد المعلقة، ويمنحها لغة، الملابس التي كانت دليلاً على الغياب، تصير حضوراً، وكل قميص أو فستان أو سروال يتحوّل إلى جسدٍ مفقود يعود إلى الوجود لحظةً على الخشبة، كأنّ المسرحية تستدعي الموتى عبر تفاصيلهم الصغيرة، لا لتنوح عليهم، بل لتجعلهم يحكُون عن أنفسهم من جديد، تجسّد هذه الفكرة فلسفة المسرح ذاته، بوصفه فنّاً يحوّل الصمت إلى كلام، والجماد إلى حركة، فحبل الغسيل، حين يصبح ممثلاً، يكشف أن الفعل المسرحي لا يحتاج دائماً إلى جسد بشري ليعبّر عن الحياة، كل شيء يمكن أن يتكلم متى ما وُضع في سياق رمزي يمنحه صوتاً، بهذا المعنى، يتحوّل الغسيل إلى ذاكرة مجسّدة، تحكي عن أصحابها الغائبين الذين تركوا ملابسهم وراءهم كما تُترك آثار القدم على الرمل، وهنا تنقلب العلاقة بين الممثل والمشهد، لم يعد الممثل وحده صاحب الصوت، إذ تقتحم الملابس المشهد لتؤدي أدوارها، فيحدث نوع من التبادل بين من يعيش ومن يمثل، بين من يروي ومن يُروى عنه.

إن استدعاء الغسيل إلى داخل الفعل الدرامي هو فعل تفكيكٍ للحدود بين الكائن والجماد، بين المادي والرمزي، فالمخرج يدرك أن الأشياء اليومية تحمل في طياتها سردياتها الخاصة، وأنها حين تُنقل إلى الخشبة بوعي جمالي، يمكن أن تنطق بما عجز الإنسان عن قوله، إنّها نقلة من السينوغرافيا التزيينية إلى السينوغرافيا الدلالية، حيث يصبح المشهد حاملًا لمعنى لا يكتمل إلا في لحظة التفاعل معه، في هذا التوظيف المبدع، تتحوّل المسرحية إلى طقس استحضار للذاكرة الفلسطينية، حيث تغدو الملابس المعلقة بقايا أجسادٍ لم تعد، أو أنها تنتظر العودة، أو تنتظر من يعيد لها دورها، ولتقول إنها قادرة على المقاومة، لذلك تتحول إلى أصوات وشخصيات، لتسمع صوتها، وحين تنبعث تلك الأقمشة إلى الحركة، فإنها لا تؤدي أدواراً تمثيلية فحسب، بل تمارس حقها في الوجود والتعبير، إنّها كائنات رمزية تستعيد في فعلها المسرحي معنى الحياة المفقودة، وبهذا الفعل الإبداعي يعيد أسامة مصري تعريف مفهوم الشاهد في المسرح، ليس من يتكلم فقط، وإنما ما يتكلم، ومن هنا تنبثق جمالية “بضايع”، التي جعلت من أبسط تفاصيل الحياة اليومية بوابةً لفهم الإنسان والذاكرة من جديد، حيث يتحوّل الغسيل إلى خطاب، والمشهد إلى شهادة، والمسرح إلى بيتٍ تسكنه الأرواح والأشياء على حدٍّ سواء.

قدم الممثلان أميمة سرحان وإبراهيم أبو شقرا في مسرحية “بضايع” تجربة أداءٍ متكاملة تنتمي إلى مدرسة الحسّ الصادق والدقة التعبيرية، لقد نجحا في تحويل المشهد المسرحي إلى مساحة نابضة بالحياة، حيث تتماهى الحركة مع الإيقاع الداخلي للنص، ويتحوّل الجسد إلى لغة تتكلّم قبل أن تنطق الشفاه، إنّ ما يميّز أدائهما هو تلك الرشاقة المنقطعة النظير التي تُوازن بين الانضباط التقني والانفعال الصادق، فلا يبدو أيّ تفصيل عشوائياً، ولا تُترك حركة دون مبررٍ دراميٍّ دقيق، أميمة سرحان، بحضورها الرهيف وصوتها المشبع بالحنين، تمارس نوعاً من التمثيل الغنائي الذي يربط الجسد بالنغمة والذاكرة في آنٍ واحد، فهي لا تغني لتُطرب، وإنما لتروي، ولا تتحرك لتُظهر مهارة جسدية، وإنما لتفتح مجرى شعوريّاً بين الشخصية والمتلقي، كل التفاتة منها، كل وقفة أو خفقة عين، تُسهم في بناء المعنى، لتجعل من الوجه نصاً موازياً للنص المكتوب، أما إبراهيم أبو شقرا، فأدي دوره بحسّ داخلي عميق، يوازن فيه بين الصمت والكلمة، وبين التوتر والسكينة، حضوره يشبه حضور الراوي الذي يحمل عبء الحكاية في صوته ونبرته وإيماءاته، وكأن كل حركة تصدر عنه نابعة من تاريخٍ يثقل الكتفين، التناغم بين الممثلين يتجلى في انسيابية حركتهما فوق الركح، حيث يُبنى الإيقاع المشهدي على مبدأ الحوار الجسدي قبل اللفظي، فلا يكتفيان بتبادل الجمل، بل يتبادلان الصمت أيضاً، ويجعلان منه لغة كاملة المعنى.، هذا الوعي الإيقاعي يجعل العرض يتحرك بتنفسٍ واحد، وكأنهما خيطان متوازيان في نسيجٍ واحدٍ من الأداء المتقن، يُحسب لهما قدرتهما على ضبط الإحساس ضمن إيقاعٍ محسوب لا يفقد عفويته، فهما يتعاملان مع المسرح ككائن حيّ، يُصغي إليهما كما يُصغيان إليه، الحضور الجسدي المتزن، والمخزون الصوتي الموزون، يشيان باحترافية نادرة تُعيد الاعتبار لفن التمثيل القائم على الحسّ، لا على المبالغة. إنّ الأداء في مسرحية“بضايع” لا يُقاس بكمّ الحركة أو ارتفاع الصوت، بل بعمق الصدق الذي يصل إلى المتلقي دون وسائط، حيث يتحوّل الركح إلى مرآة لنبض الإنسان، ويغدو الممثلان شريكين في صناعة تجربة جمالية قائمة على التفصيل والصدق والصفاء، حيث ينصهر الغناء في التمثيل، وتتحول الكلمة إلى جسدٍ ناطق بالمعنى.

الأغاني والقصص التي تنشأ عن هذه الدردشة ليست ترفاً جمالياً، وإنما محاولة لإعادة رسم العالم من جديد، إنّها أشبه بترميمٍ رمزيٍّ لذاكرةٍ مثقوبة، حيث يصبح الغناء أداة لحفظ الوجود، والضحك شكلاً من أشكال المقاومة، فالطرافة التي تلوّن الحوار لا تنفي المأساة، وإنما تكشف قدرتها على التحول إلى طاقة للحياة، الإنسان الفلسطيني، كما تقدّمه المسرحية، لا يكتفي بالشكوى، ولكنه يحوّل المعاناة إلى مادة فنية تُدهش وتُسلي، دون أن تفقد عمقها الإنساني، تستمد المسرحية جذوتها الأولى من أغنية “بضايع”، تلك الأغنية التي كتبها الراحل الفلسطيني إدوار إلياس وشاركه في صياغة روحها فخري بشتاوي، بينما حمل صوتها ولحنها الفنان إدريس تيتي – الذي أصبح لاحقاً أستاذاً للرياضيات – في مفارقة تكشف عن تداخل العالَمين، عالم الفن والعلم، العاطفة والعقل، ومن رحم هذه الأغنية انبثقت فكرة العمل المسرحي الذي أعده وأخرجه الفنان أسامة مصري، وجسده أداءً وتمثيلاً وغناءً أميمة سرحان وإبراهيم أبو شقرا، لتتشكل بنية العمل من تضافر فنونٍ مختلفة، من الشعر، الموسيقى، الغناء، والمسرح، لتصبح الأغنية بذرة نصٍّ دراميٍّ كامل يتغذّى من الذاكرة ويثمر على الخشبة، إنّ انطلاق المسرحية من أغنية ليس مجرد خيار جمالي، بل هو فعل رمزي يُحيل إلى جوهر الذاكرة الفلسطينية التي تُعبّر عن نفسها بالأغنية قبل الكلمة، وباللحن قبل النص، فالأغنية هنا ليست مقدّمة للعمل، ولكنها رحمٌ ولّادٌ له، يمدّه بطاقة وجدانية تتجاوز حدود الحكي إلى فضاء الإنشاد الجماعي، حين تتحوّل “بضايع” من صوتٍ فردي إلى عرضٍ مسرحي، نكون أمام عملية تحويلٍ عميقة في بنية التعبير الفني، حيث يتخذ اللحن هيئة الجسد، وتتحوّل النغمة إلى حركة على الخشبة، وهنا نجد أن أسامة مصري في اعداده للنص وإخراجه للمسرحية لا يتعامل مع الأغنية بوصفها مادة أولية، وإنما بوصفها ذاكرة ثقافية متجسدة في نغمة وكلمة وإحساس، إنّه يعيد توزيع الموسيقى على فضاء المسرح، فيحوّل ما كان شجناً غنائياً إلى صراعٍ بصري ودرامي، أما أداء أميمة سرحان وإبراهيم أبو شقرا، فيأتي امتداداً لذلك الفيض الغنائي، إذ يتحوّل الصوت إلى جسدٍ يتحاور مع الفضاء، وتتحوّل الأغنية إلى لغةٍ تتجاوز النطق لتلامس ما هو صامت ومكبوت في الذاكرة الفلسطينية.

الأغنية الأصلية “بضايع” كانت تحمل في جوهرها حنيناً إلى ما فُقد، وشهادة على انكسارٍ إنسانيٍّ جمعي، والمسرحية التي خرجت منها لم تكتفِ بتكرار هذا الحنين، ولكنها أعادت صياغته ضمن رؤية مسرحية تُوازن بين التوثيق والتأمل، فالعمل الدرامي هنا ليس استعادة لأغنيةٍ ماضية، وإنما إعادة ميلادٍ لها في زمنٍ جديد، حيث تستعاد الحكاية من خلال تفاعل العناصر الفنية المختلفة، بهذا المعنى، يمكن القول إن مسرحية “بضايع” لم تعد أغنية فحسب، وإنما نصّاً درامياً مفتوحاً يعبّر عن قدرة الفن الفلسطيني على التحوّل من الشفهي إلى المشهدي، ومن الصوت المنفرد إلى التعدد المسرحي، إنّها رحلة من اللحن إلى الفعل، ومن الذاكرة إلى الخشبة، حيث يصبح المسرح استمراراً للأغنية بطريقة أكثر اكتمالاً ونضجاً، ويغدو الغناء مسرحاً للحضور الإنساني في مواجهة النسيان.

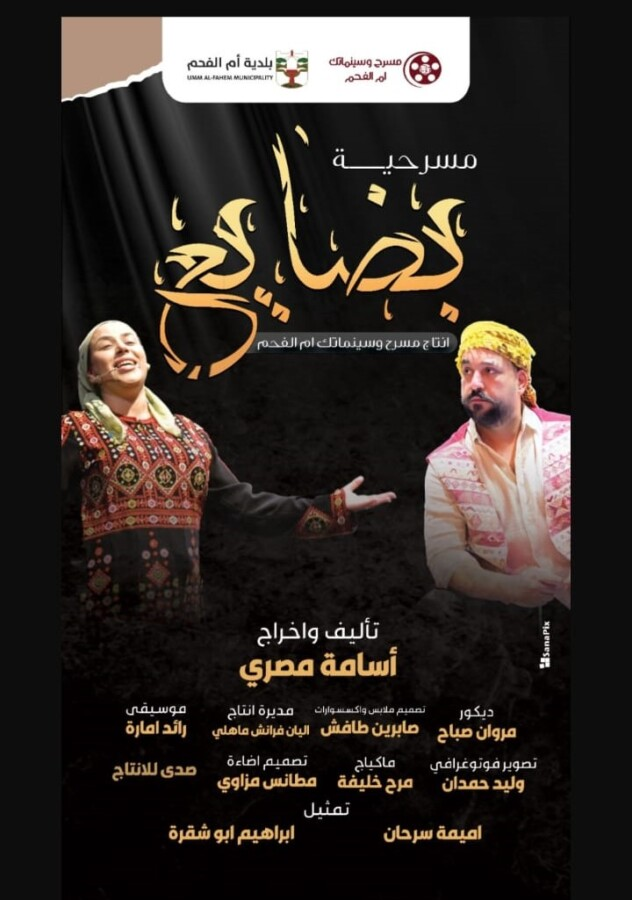

قدم العرض المسرحي”بضايع” على خشبة المسرح العربي أم الفحم وبدعم منه وأنتاجه/ الإثنين 10 نوفمبر/ترشرين الثاني 2025، اعداد وإخراج الفنان أسامة مصري، تشخيص، أميمة سرحان وإبراهيم اتبو شقرا، ديكور مروان صباح، تصميم ملابس واكسيسورات صاربين طافش، مدير إنتاج اليان فرانش ماهلي، موسيقى رائد امارة، تصوير فوتورغرافي وليد حمدان، مكياج مرح خليغة، تصميم غضاءة مطانس مزاوي.

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com